2024年12月01日 更新

▶︎ ドン・キホーテってどんな話?

サルバドール・ダリ『ドン・キホーテ』(1957年、公益財団法人諸橋近代美術館)

『ドン・キホーテ』とはスペインの作家ミゲル・デ・セルバンテス(1547−1616)によって書かれた長編小説です。騎士道物語にのめり込んでいた主人公の郷士アロンソ・キハーノは、ある日妄執に取り憑かれます。それは騎士道物語に描かれた世界が実在し、自分が遍歴の騎士として冒険の旅に出て世の中の不正を正す必要があるというものでした。彼は自らを「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」と名乗り、お供のサンチョ・パンサとともに遍歴の旅へと出発します。この物語は小説だけにとどまらず、バレエやミュージカル、映画など様々な媒体によって語り継がれ、今もなお世界中で愛されている不朽の名作でもあります。

<主な登場人物>

ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ(アロンソ・キハーノ)

本作の主人公。スペインのラ・マンチャ地方にあるとある村の郷士。騎士道物語の読みすぎで現実と物語の区別がつかなくなり、遍歴の騎士になりきり、愛馬ロシナンテとともに世の中の不正を正し、騎士道物語に描かれた理想の世界を実現させるべく旅に出る。

サンチョ・パンサ

ドン・キホーテの近所に住む農夫。「将来島を手に入れたあかつきには統治を任せる」というドン・キホーテからの約束に惹かれ、彼の従者として旅に同行する。

ドゥルシネア・デル・トボーソ

近隣村に住む百姓娘アルドンサ・ロレンソをモデルにしたドン・キホーテが作り上げた空想上の貴婦人。ドン・キホーテの遍歴の目的の一つには、ドゥルシネア姫の美貌や気立ての良さなどの美点を世に知らしめさせることも含まれている。

見出しに戻る

▶︎ 古代ローマの伝説がベースに

パブロ・ピカソ《戦士》(1962年、公益財団法人諸橋近代美術館)

「サビニの女たちの掠奪」は古代ローマにおける伝説の一つで、多くの画家たちに扱われた主題でもあります。ローマの創始者である初代王ロムルスは、建国したばかりの自身の国に女性が少なかったため、子孫を残し、国を維持することに不安を募らせていました。一代で途絶えてしまう運命を避けたかったロムルスは、近隣国の勇敢なサビニ族に未婚の若い女性を求めるも断られてしまいます。そこで盛大な祝賀会を催すと同時に、招待したサビニ族の女性たちを誘拐することを企てます。結果、大勢の未婚の女性たちが連れ去られ、ローマ人の妻になることを強要されました。のちにサビニ族は女性奪還のためローマと戦争を起こしますが、腕に子どもを抱いたサビニ族の女性たちが新しい夫と親類の間を取り成し、戦争の中止を懇願します。これによりローマとサビニ族は和平同盟を結びました。

見出しに戻る

▶︎ ギリシア神話の一場面が…!

サルバドール・ダリ《アルゴス(孔雀)》(1969年、公益財団法人諸橋近代美術館)

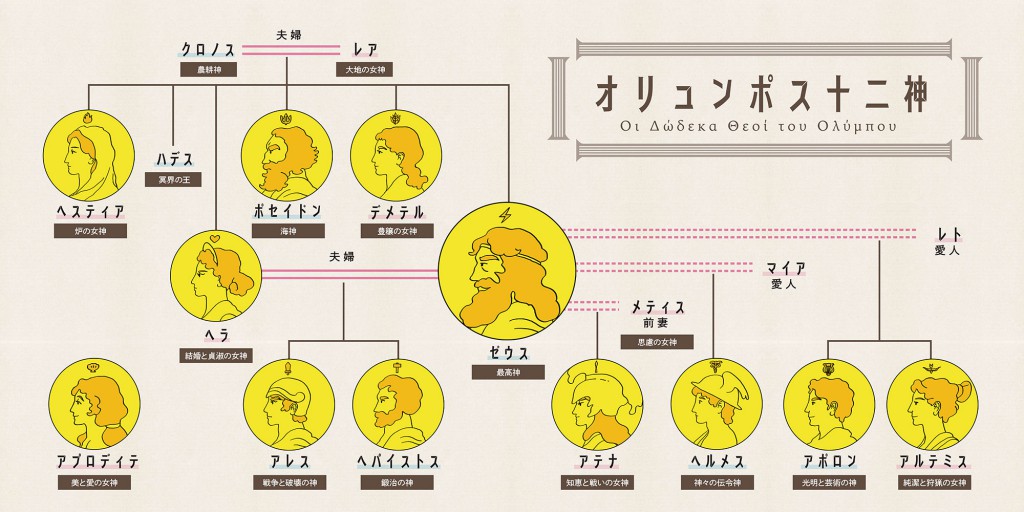

ギリシア神話における最高神ゼウスの妻ヘラにはイオという巫女がいました。とても美しいイオにゼウスは目をつけて言い寄り、二人は愛人関係となります。しかし妻の目を欺けるはずもなく、ゼウスはイオを白い牝牛に変えて密会を誤魔化します。ヘラはすぐさま夫の手口を見破りますが、あえて何も知らないフリをしながら美しい牝牛を自分に譲ってくれるよう懇願します。断りきれないゼウスから牝牛を譲り受けたヘラは、全身に百個の目を持つ巨人アルゴスを見張りの任務に就かせます。困ったゼウスは伝令神ヘルメスに、アルゴスを退治し牝牛を助けるよう命令を下しました。ヘルメスは笛でアルゴスを眠らせたところで首を切り落とし、牝牛を解放します。殺されたアルゴスを哀れに思ったヘラは、自分が飼っていた孔雀の尾羽にアルゴスの目を縫いつけました。これが、孔雀の尾羽が目玉のような模様である由来とされています。

<登場する神々>

ゼウス

ギリシア神話における最高神。

ヘラ

ギリシア神話における結婚を司る女神。ゼウスの正妻。

イオ

ヘラに仕える巫女。

画像:オリュンポス12神の系譜図

*ダリモNO.18「4コマ神話劇場」

見出しに戻る

▶︎ 積み藁って…?

アルフレッド・シスレー《積み藁》(1895年、公益財団法人諸橋近代美術館)

「積み藁」と聞いて即座に浮かぶのはやはりモネの絵画でしょう。フランスでは19世紀半ばから度重なる経済的な挫折と金融危機といった政治的不安に見舞われました。そのような状況のなかで「農業国フランス」という豊かな国のイメージは、自国の存立に関わる重要なものとして求められるようになります。そういう意味でも、田園風景は人々に安心感を与えるものでした。特にモネは豊穣を象徴する「積み藁」をモチーフにした連作を手がけ、天候や時間によって変化する光の効果を表現しただけでなく、大地から生命が生み出されていく自然の根源的な営みを見出したとされます。ちなみに「積み藁」は、フランスのノルマンディー地方によく見られました。高さは5メートル以上にも及んだとされ、穀物の茎と実がより分離しやすくするために乾燥させる貯蔵庫として使用されていました。

見出しに戻る

▶︎ 画家も魅了したセーヌ川

ピエール=オーギュスト・ルノワール《パリ郊外、セーヌ河の洗濯船》(1872-73年、公益財団法人諸橋近代美術館)

本作の題材でもあるセーヌ川は、全長780kmにも及ぶフランスを代表する河川です。パリのセーヌ河畔には歴史と文化が凝縮されており、今でも人々を魅了する場所となっています。印象派の画家たちも度々セーヌ河畔の風景を描いており、特にパリの風景にアクセントを加えるセーヌ川は画家たちにとって近代化していく都市情景に次いで、重要な対象でした。パリ中心部を抜けると大きく蛇行を始め、下流に進むとセーヌの左岸、右岸にはブーローニュの森、アルジャントゥイユ、ブージヴァルといった行楽地やのどかな田園風景が広がり、今日では印象派の聖地としてその名を留めています。印象派の画家たちが都市部の人たちのレジャーを川辺とともに描くようになった大きな要因の一つに鉄道網の発達があります。移動の利便性の向上によるライフスタイルの変貌とともに、印象派が扱う主題も社会と密接したものとなったのです。ルノワールもまた、場所や視点、時間を替え、季節ごとに変貌していくパリの近代性を絵画の中で記録していきました。

見出しに戻る

▶︎ 海景画とターナー

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《ドーバー海峡》(1827年、郡山市立美術館)

海洋国家であるイギリスに生まれたターナーは、多くの海景画を残しています。ターナーが描く海景画は「海戦」と「漁師」の大きく2つの主題に分類されるといわれます。「海戦」は軍艦や軍港を主題とし、ターナー自身も持ち合わせたであろう愛国心を称揚する目的のために描かれたとされています。一方「漁師」は荒れ狂う海原と転覆の危機に瀕する船が描かれており、作中では海の猛威に奮闘している人々(主に漁師)が度々登場しています。ターナーが追究した自然の脅威とそれに圧倒される無力な人間の対比構図は、「崇高[sublime]」*¹と関わりと持っており、海景画はうってつけのテーマでした。しかし、ターナーは単に自然に翻弄されるだけでなく、その自然に立ち向かい懸命に抗う人間の姿も描いていることから、逞しく生きるその土地の人々に対し共感を持っていたと考えられています。

*1 美的カテゴリーの一つ。思想家エドマンド・バーク(1729−97)の著書『崇高と美をめぐる我々の観念の起源に関する哲学的探求』(1757)では、古典的な美と対置するものとして規定される。一般的には恐怖の対象、曖昧な対象、巨大な対象を目にしたときに引き起こす人間の感情に結び付けられ、バークによるとそれを相対化した際にこれらの感情は喜悦という崇高感情になるという。

見出しに戻る

▶︎ 美しい風景に隠された秘話

ジョン・コンスタブル《虹、ソールズベリー大聖堂》(1834-37年、郡山市立美術館)

イギリス南西部ウィルトシャー州にあるソールズベリー大聖堂は、1220年から1258年にかけて建設された初期ゴシック建築の傑作とされています。コンスタブルはこの地に1811年から幾度か訪れ、ソールズベリー大聖堂を題材とした作品を様々な視点から何度も描いています。本作は《牧草地から見たソールズベリー大聖堂》(1831年、テート美術館)の版画とされ、大聖堂を北西側から望んだ風景が広がっています。彼がこの大聖堂に魅了された理由の一つが「水」にあるとされており、本作にもソールズベリーを流れるエイヴォン川が描かれています。画面全体が明るく、虹もかかっていることから、一見すると晴れ晴れとした空にも見えますが、元の油彩画では嵐を予感させる黒い雲といった画面全体が暗く描かれています。これは最愛の妻を亡くしたコンスタブル自身の精神状態を表しており、またこの時期の英国国教会の危機を象徴しているとも考えられています。

見出しに戻る

▶︎ ドレフュス事件とは?

ベン・シャーン『ドレフュス事件』(1930年(1984年刊行)、福島県立美術館)

1894年から1906年にかけて起きた「ドレフュス事件」は、フランスを二つの相反する陣営に分断した争いです。発端はフランス陸軍大尉のアルフレッド・ドレフュスが、ドイツに対して軍事機密を漏洩した容疑で逮捕されたことでした。ドレフュスは普仏戦争によってドイツに併合されたアルザス地方出身のユダヤ人であり、それに加え当時のフランスが反ユダヤ主義傾向だったために、容疑者としての信憑性を与えてしまいました。当然ドレフュスは否認しますが、軍法会議は有罪判決を下し、南米の「悪魔島[Île du Diable]」への流刑を言い渡します。その後、軍部内に真犯人がいることが判明し、再審請求をするも、軍部は冤罪を否定します。しかし、ドレフュスを擁護する作家エミール・ゾラが発表した「私は告発する[J’Accuse…!]」が『オーロール[L’Aurore]』紙(1898年1月13日付)に掲載されると、フランス国内は再審を要求するドレフュス派と再審に反対する反ドレフュス派に分断されました。世論に押され1899年に再審が行われるも、有罪判決が下されます。この判決に今度はフランス国外でも大きな批判の声が上がり、同年9月についに共和国大統領によって恩赦を与えられます。そして1906年7月に無罪判決が下され、ドレフュスの軍籍が戻されました。

<当事者および関係者たち>

アルフレッド・ドレフュス

フランス陸軍大尉。軍事機密漏洩のスパイ容疑で逮捕される。冤罪にも関わらず、有罪となり流刑に処される。

フェルディナン・ヴァルサン=エステラジー

フランス陸軍少佐。「ドレフュス事件」の真犯人。パリ駐在のドイツ大使館付き武官へ機密文書を送った張本人。一度は軍法会議にかけられるも無罪となり、のちにイギリスに亡命する。

ジョルジュ・ピカール

フランス陸軍少佐および防諜局局長。ドレフュス逮捕後、ドイツ大使館からエステラジー宛へ発信された手紙を押収するも、隠蔽を目論む上層部によって揉み消された挙句、チュニジア基地の連隊に左遷となる。

ユベール=ジョゼフ・アンリ

フランス陸軍中佐。「ドレフュス事件」の証拠となる手紙を偽造する。のちに偽造を自白し、逮捕後に独房で自殺する。

デュ・パティ・ド・クラム

フランス陸軍少佐。ドレフュスを告発する。

モーリス・パレオローグ

外務書記官。軍事総監が大統領に「ドレフュスが犯人ではない」と断言していたと証言している。

エドガー・ドゥマンジュ

弁護士。ドレフュスを弁護する。

フェルナン・ラボリ

弁護士。裁判にかけられたゾラを弁護する。

エミール・ゾラ

作家。ドレフュスを擁護する「私は告発する[J’Accuse…!]」を発表する。これにより裁判(ゾラ裁判)にかけられ有罪判決を受け、イギリスへ亡命する。

見出しに戻る

▶︎ シャガールのペルソナが作品に!

マルク・シャガール《黄色と赤の花束》(1977年、公益財団法人諸橋近代美術館)

シャガールの作品には特徴的なモチーフが初期から晩年まで繰り返し登場しています。例えば、抱き合う恋人たち、新郎新婦、色鮮やかな花、ロバや雄鶏、牛などの動物たち、磔刑像、楽器を演奏する人物、故郷ヴィテブスクの街並みや自身が過ごしたパリの風景などが挙げられます。これらはユダヤ人として生まれた家庭での暮らし、自身の宗教的背景としてのハシディズム*²、パリでの前衛芸術家との交流、自らの恋愛といった数多の要素が彼の絵画に描写されています。

*2 ハシディズム(敬虔主義):ヘブライ語の「恩寵」に由来する言葉で、地上のすべての存在物は等しく神の恩寵を敬虔に敬い慎み受けるという考えに基づくユダヤ神秘主義思潮の一つ。シャガールの回想録によれば、祖父と両親は敬虔なハシディズム信徒でした。

見出しに戻る